Las necesidades de la reforma:

Las verdaderas reformas en las fortificaciones de la Ciudadela se inician en 1.687, cuando se construyen obras nuevas como la torre de la Concepción y el Hornabeque, o fuertes como San Antonio de la Marina, San José Bajo y Santiago exterior. Aunque estos trabajos se paralizaron durante la Guerra de Sucesión española (1.701-1.713), se verá transformada completamente su fisonomía fortificada a partir de 1.714, cuando prestigiosos ingenieros aplican en los recintos, las nuevas técnicas abaluartadas procedentes de la escuela de fortificación hispano-flamenca.

Desde la mitad del siglo XVII se inicia un período caracterizado por los continuos ataques del sultán Muley Ismail a la Ciudadela, puede decirse que durante todo el reinado de este sultán, no se interrumpieron ni un solo momento los ataques, teniendo que destacar los de los años 1.694/95 y en 1.715 que tomaron los fuertes de Santiago, Santo Tomás, San Lorenzo y San Francisco, quedando la plaza privada de sus defensas exteriores y por tanto bloqueada, al no poder conseguir el propósito de entrar en la ciudad, el 11 de febrero de 1.716 levantaron el Sitio.

Ante la falta de medios económicos no se iniciaron obras nuevas, pero sí se repararon todos sus muros y torreones. La necesidad fue realmente apremiante porque ante los ataques se fueron perdiendo todos los fuertes exteriores construidos durante el siglo anterior.

Aunque los diferentes gobernadores repararon en lo posible las murallas de la Ciudadela, sus muros no estaban preparados para soportar la presión de un ejército moderno. Y ello a pesar de las reformas que se realizó en todos los fosos de la ciudad.

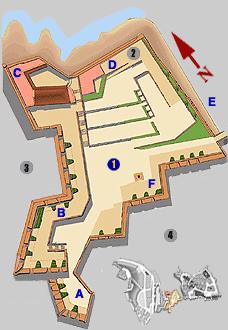

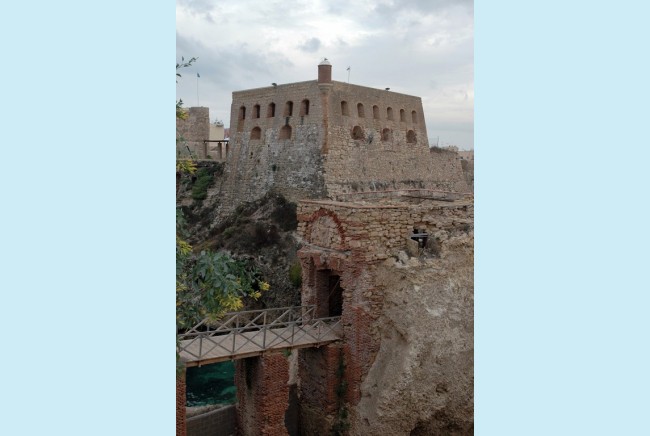

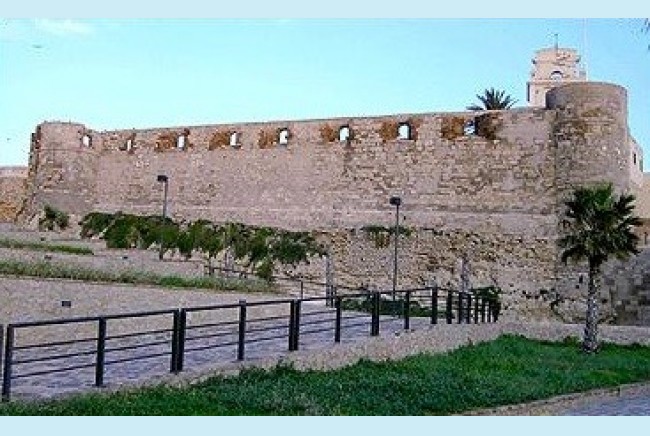

A partir de 1.716 el gobernador ingeniero Pedro Borrás (1.716-1.719) transforma el antiguo Hornabeque en un frente abaluartado perfecto, con los baluartes de San Pedro ( C ), San José Bajo ( 3º recinto ) y San José Alto ( B ) que definen el Segundo Recinto, denominado también plaza de Armas, donde se excavaron los calabozos del antiguo Presidio, y hoy día se conservan los baluartes de San José y San Pedro, unidos por una cortina con cañoneras, y los restos de la ermita de la Victoria, que antaño albergó la imagen de la patrona de Melilla.

Segundo Recinto

El segundo Recinto está constituido por una meseta utilizada, tradicionalmente como plaza de Armas y está delimitada al norte por el acantilado de la ensenada de los Galápagos; al este por la contraescarpada del foso de Santiago, al sur por la baterías del Príncipe o diente de sierra; y al oeste, por el foso del Hornabeque, construido sobre el peñón calcáreo que se interna en el mar y que separa al segundo del tercer recinto y donde estaban los antiguos emplazamientos de los cañones de la bateria de artillería que defendía a la Plaza.

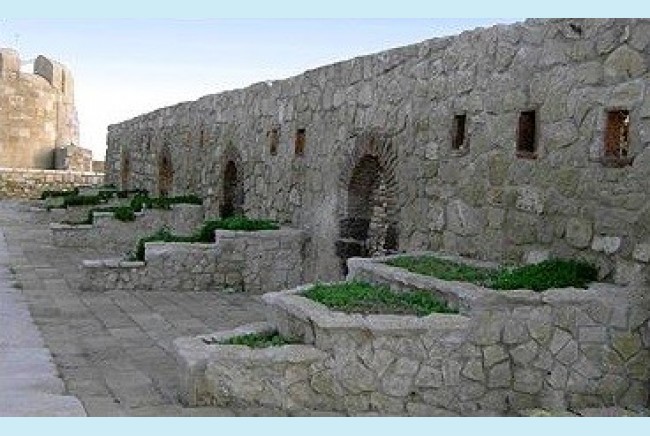

Otra importante obra que se lleva a cabo en este espacio es la Luneta de Santa Isabel, cuyo proyecto data de 1.729. Su principal función estaría encaminada a la protección del baluarte de San José Bajo (3º recinto), situado en la zona avanzada del segundo recinto.

Esta luneta se une con murallas al fuerte exterior de San Miguel, convirtiéndose en un elemento fundamental en la protección de las huertas próximas a la playa. Asimismo ejercía de apoyo al espigón de San Jorge, impidiendo el depósito de arenas en la costa y en el desembarcadero de la ciudad.

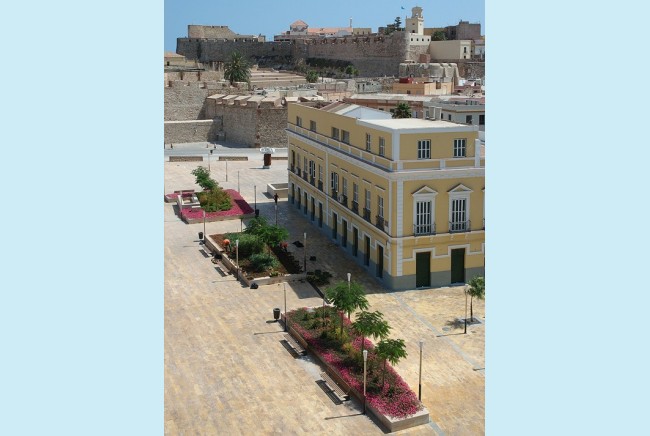

Prácticamente todo el recinto ha sido completamente transformado al llevarse a cabo, de manera un tanto insólita, el Plan Especial de Rehabilitación del Recinto Interior (PERI) de Melilla la Vieja, ya que se ha transformado la plaza diáfana en un anfiteatro escalonado al que todavía no se le ha asignado función. En estas páginas podrá el lector observar las diferencias entre la disposición de antaño y la actual que se le ha dado.

Hay que destacar que durante las obras de reformas se descubrieron restos arqueológicos, entre los que se destaca, según Pilar Fernández Uriel (UNED Madrid): "junto a los magníficos lienzos de muro de época helenista, se descubrieron los restos de unos cimientos de estructura semicircular. Estos restos exhumados, en principio, resultaban difíciles de identificar e interpretar debido a su mal estado de conservación. El Dr. Villaverde sugirió que podríamos encontrarnos ante los restos de un ninfeo. Esta interpretación, tan acertada como sugerente, plantea varias cuestiones: ¿Por qué se construyó allí, precisamente un ninfeo?...." Así, se empezó a cuestionar y debatir sobre los restos aparecidos de la Melilla antigua, conocida como Rusadir, que, al parecer sin duda, se enclavó, principalmente, en este segundo recinto como demuestra este ninfeo, monumento de carácter ornamental e hidráulico dedicado a las ninfas, hijas de Zeus, que personificaban las fuerzas naturales.

Estos restos influyeron para que se intensificara una campaña de excavaciones que ha dado sus frutos, con numerosos restos romanos y de anteriores civilizaciones. Sin embargo, no se pudo evitar que se instalara la mole de hormigón, que hoy guarda para el futuro lo que nos legó el pasado.

Por lo demás el segundo Recinto, primer espacio que utilizaron los españoles para vivir desde su llegada, tiene hoy en día la disposición que se le dio a principios del siglo XVIII, cuando, según el historiador Jesús Sáez Cazorla, "se construyeron varios cuarteles para ubicar el presidio de la ciudad con capacidad para más de 300 hombres. En 1.764, el penal de Desterrados contaba con una serie de cuevas excavadas en la roca que servían de calabozo y que todavía pueden visitarse. Existía también una noria para extraer agua potable, aunque su calidad no era muy buena, por ser gorda y salitrosa y para el consumo humano se depuraba en los aljibes del primer Recinto". Esta noria es otra prueba, junto al ninfeo, de que la zona se habitó desde antiguo por la existencia de agua potable, además de ser el lugar idóneo para defenderse. De hecho, ese pozo fue utilizado hasta bien entrado el siglo XX.

En esta plaza, se ubicó también la primera iglesia de la ciudad, la ermita de la Victoria. Como hecho a destacar, entre los que sucedieron a través de los siglos, está el pasaje de "la Manganilla de Melilla", del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón (1.612), que trata de un supuesto encantamiento de la guarnición de Melilla por parte de Adi Mahamete Bu Balac, morabito de la zona, para tomar la plaza sin resistencia por parte de los imazighen. Los españoles añadieron más bulo al supuesto encantamiento y cuando los seguidores del morabito intentaron tomar la plaza: "entraron portando bandera, y al pasar la segunda puerta hallaron a un lado de ella varios soldados armados, al pensar que estaban encantados dieron a acometerlos, por lo que se hizo sonar la campana, haciéndose fuero y matando a 150, el resto con el morabito incluido escaparon al saltar las tapias de la Alafia por su poca altura".

Por lo demás, también quedan testimonios de aquellos españoles que fueron desterrados a estas tierras, unos por delincuentes y otros por discrepar del gobierno de turno, como les pasó a la mayoría de los ilustrados pero, eso, es otra historia. Se presenta también como nexo de unión entre la Vieja y la Nueva Melilla.

En el segundo recinto destacan estos puntos siguientes:

Plaza de Armas (1)

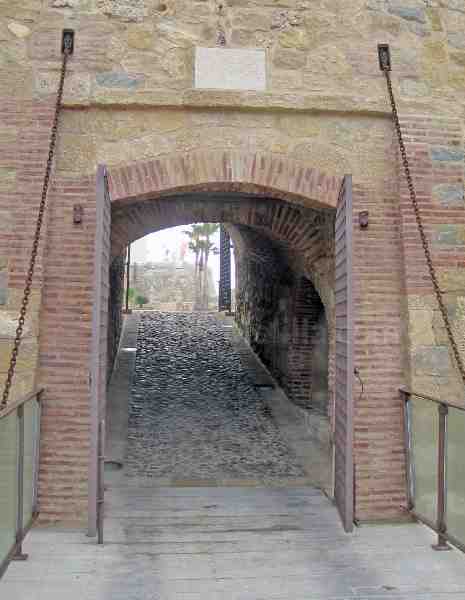

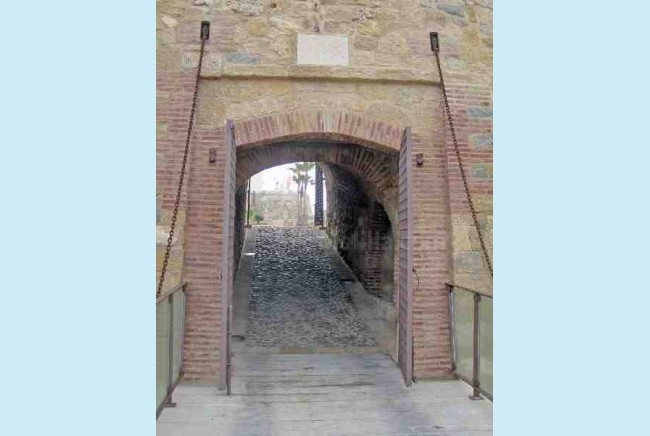

El túnel de San José o puerta de la Victoria nos da paso del tercer recinto a la plaza de Armas centro del segundo recinto, hoy ajardinada y hasta 1.906 fue el Presidio de la Ciudadela. Al fondo de la plaza, a la izquierda, hay unas escaleras que conducen a una terraza bajo la que se encuentran excavados los antiguos calabozos del Presidio.

El primer asentamiento de la población española tras la toma del Peñón en 1.497, se encuentra enclavada en lo que históricamente se conoció como «Villa Vieja» (2º y 3º recinto fortificado). En el interior del segundo recinto de la ciudad antigua se encuentra la plaza de Armas que constituye un espacio que ha sufrido con el tiempo importantes modificaciones, por lo que la arqueología y las fuentes historiográficas, nos han permitido conocer los diferentes períodos de ocupación por los que pasó.

El material arqueológico localizado (excavado desde 1.999 a 2.002) debajo de ella, confirmaría en la antigüedad la presencia de una primitiva ciudad romana, en un período de expansión urbanística de Rusadir, entre los siglos III a. C., hasta III d. C., también cerámicas y restos medievales de los siglos XIII al XV, posiblemente en la Edad Media fue una zona de mercado local, de ahí el nombre con que se la conoció posteriormente, la "Alaphia"; numerosos silos con material cerámico nos ilustran de épocas califal, omeya, almorávide, almohade o nazarí en nuestra ciudad y que abarcan un período de cinco siglos, del X al XIV.

En la Edad Moderna, a finales del siglo XV, la Alaphia es denominada como «Villa Vieja» en contraposición con la Villa nueva o primer Recinto, de época moderna también aparecen restos de diversas construcciones de finales del siglo XV al XVIII.

Las excavaciones arqueológicas que se iniciaron en el año 2.000, como medida preceptiva contemplada en el proyecto de rehabilitación y reconstrucción de la plaza de Armas, dan hallazgos, que a pesar de su deterioro, son de una gran importancia histórica, ya que arrojan luz a las sombras que envuelven todo lo concerniente a la Ciudad prehispánica, remontándonos a unos orígenes púnicos y romanos. En las excavaciones de la Plaza de Armas en el 2.002, se encontró una innegable capa de ceniza, lo que podría confirmar el incendio de la ciudad por sus habitantes, previo a la llegada de las tropas castellanas entre 1.496/7.

Situados en el centro de la plaza de Armas, y mirando hacia los cuatro lados, se observa hacia el este, una espléndida vista de la muralla Real (o batería Real) de la ciudadela perteneciente al siglo XVI, mas el foso y baluarte de Santiago, al norte, una elevadura escalonada, construida en los últimos años con la excusa de la rehabilitación de la zona, al oeste, la salida de la plaza a través del foso del Hornabeque y al sur, los baluartes de San Pedro, y de San José Alto ( B ) denominado durante mucho tiempo como torre de Santa Anaestos baluartes están unidos por una cortina con cañoneras) y los Llares o dientes de sierra ( F ), que componen la obra de escuela de fortificación holandesa.

Posteriormente y ante los continuos asedios y ataques que sufrió la plaza en los siglos XVII y XVIII, se decidió dividirla por un foso denominado Hornabeque y dejarla como plaza de Armas, para las tropas de la guarnición de la ciudad, manteniéndose la ermita de finales del siglo XVI, con la imagen de la Virgen de la Victoria, patrona de Melilla, trasladándose a mitad del siglo XVIII a la iglesia de la Purísima Concepción.

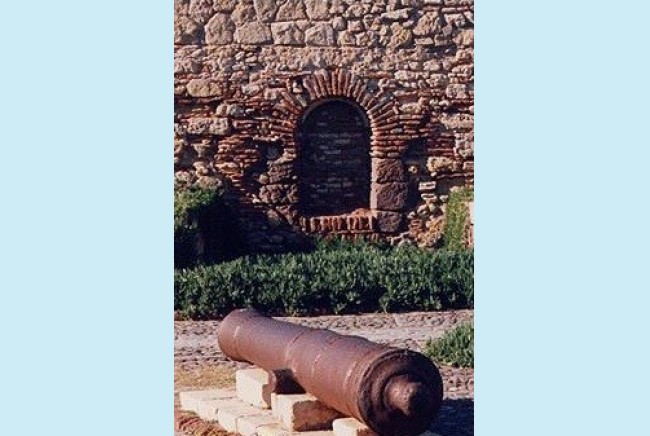

El piso de la plaza estaba formado por cantos rodados y los jardines eran de la conocida planta "uña de gato", el lugar disponía de bancos de ladrillo y algún que otro cañón de la época a modo de decoración, desde su parte alta se observa la ensenada de los Galápagos, una bella entrada de mar sostenida por una sólida cortina de piedras, así como el foso de Santiago, de origen púnico y terminado en época hispana, que separa el segundo y primer recinto. En el extremo opuesto del foso hay un muro sobre arco ovalado que contiene en su interior la galería de comunicación con los fuertes exteriores.

Recientemente rehabilitada, la configuración que presenta actualmente, es la de una plaza con grandes escalinatas, aprovechable para distintos tipos de representaciones teatrales, actuaciones musicales, etc., desde la que se pueden contemplar magníficas vistas sobre la ensenada de los Galápagos y sobre el foso de Santiago, así como una magnifica vista del primer recinto, recinto que muestra la transición del medioevo al renacimiento. Para superar el foso está el puente levadizo que da a la puerta de Santiago, por la que se accede al primer recinto histórico.

Baluarte de San Pedro (C)

El baluarte de San Pedro data del siglo XVII. En lo alto de una de sus esquinas sobresale un garitón. Se encuentra fuertemente ataludado. Era un medio baluarte que el gobernador ingeniero Pedro Borrás (1.716-19) transforma en un baluarte perfecto al estilo italiano. Presentaba once cañoneras entre merlones. Actualmente existe sobre su explanada un edificio levantado a mediados del siglo XX, aunque sus líneas encajan perfectamente con el antiguo baluarte.

Antiguo presidio de Melilla (2) (D)

En la plaza de Armas estaban los calabozos del antiguo presidio. Desde esa altura se puede ver hacia el norte, la ensenada de los Galápagos y el foso de Santiago (E).

Bajo la plaza de Armas se excavaron los calabozos del antiguo Presidio de Melilla, lugar donde cumplían condena los desterrados, penados y confinados políticos hasta 1.906, donde se inauguró la cárcel en el fuerte de Vitoria Grande en el cuarto recinto, hoy día la plaza está ajardinada. En épocas de grave peligro armado para la plaza, estos condenados contribuyeron muy eficazmente, incluso con las armas, en la defensa de la Ciudadela. A la derecha de la plaza cerca de los antiguos emplazamientos de los cañones de la batería en dientes de sierra, está situado el monumento a Carlos Ramírez de Arellano, gobernador de la ciudad, muerto en 1.646 en una emboscada.

Al antiguo presidio, hoy se llega a través de la rampa o del escalonado que, dicen que es un anfiteatro, instalado en la plaza. En el norte de Africa, habían tres presidios menores: Melilla, Alhucemas, y Peñón de Vélez. Todos ellos eran casi constantemente atacados, sus defensores permanentemente eran ocupados con la defensa de sus posiciones y la reparación y la extensión de sus fortalecimientos se hacían con los prisioneros. Además, el Reglamento de 1.716 hizo una distinción clara entre las dos clases de prisioneros: desterrados, los hombres condenados al servicio de armas (brazos), y presidiarios, los condenados a trabajos forzados sobre los fortalecimientos. Existían además brigadas separadas para desterrados y presidiarios.

Poco le costó al capitán Ariza, (Francisco Ariza Gómez -1.893) convencer al general Macías de formar una guerrilla (la partida de la muerte) al estilo cubano, con miembros procedentes del penal. Salió publicada la orden por la que el ministerio de la Guerra autorizaba la guerrilla y a los dos días de llegar ya estaba operando por los cerros de Melilla con los primeros 22 presos que el general puso a su disposición. La mayoría de los presentes en la plaza veían con simpatía la actuación de tan singular unidad, lo mismo puede decirse de la prensa peninsular que en buena parte se deshacía en elogios hacia el capitán Ariza y sus hombres.

No todos, evidentemente, pensaban así. Algunos jefes y oficiales encontraban humillante que la seguridad del territorio melillense su hubiera puesto en manos de personas condenadas a graves penas de prisión por delitos de sangre.

También parece cierto que los penados no hacían su trabajo por motivos exclusivamente patrióticos, sino más bien porque el capitán les había prometido una revisión de sus condenas una vez finalizadas las operaciones. No puede negarse, sin embargo, que expusieran su vida a diario por una vaga promesa, y que no escatimaran esfuerzos para conseguir que los rifeños abandonaran sus trincheras y garantizar la seguridad nocturna de Melilla. Era un extraño espectáculo contemplar al capitán Ariza, con traje de paisano y sombrero hongo, al frente de sus hombres, vestidos con el uniforme del presidio y armados de viejos fusiles y facas, más propias de bandoleros que de tropas combatientes.

Esta guerrilla “Partida de la Muerte” motivo el famoso caso Farreny Riera, presidiario leridano (de Alguaire) que mutiló los pabellones auriculares al moro “Gato” (Sidi Mohamed Asmani), tras un proceso sumarisimo y para que sirviera de ejemplo a los rífeños y soldados españoles, fue fusilado en la explanada del fuerte Camellos.

En la sesión del Congreso del 5 de mayo de 1.894, varios procuradores, algunos de ellos militares, sacaron a debate el consejo de guerra y fusilamiento de Farreny, Nicolás Salmerón, republicano, definió al asunto como un caso de asesinato legal, censurando al gobierno por admitir como válida la aplicación del código ordinario en un caso como aquel, al final la actuación de Martínez Campos fue la de un general en territorio en estado de guerra y por ello, perfectamente de acuerdo con los códigos en vigor.

Soldado siglo XIX

Soldado siglo XIX

El 24 de octubre de 1.819 muere en este presidio de Melilla y en la miseria, el preso político Francisco Sánchez Barbero (tiene calle en Melilla), escritor muy lírico y de inspiración ampulosa. Francisco Sánchez Barbero era uno de los intelectuales liberales que se opusieron al rey Fernando VII y por orden expresa del mismo fue trasladado al Presidio Menor de Melilla en la noche del 17 de diciembre de 1.815, llegando a ella el 04 de enero de 1.816, venía con una condena de diez años.

Llares o dientes de Sierra.

- Se encuentran al sur del recinto, tenían precedentes de las murallas medievales y alcanza su forma definitiva en el siglo XVIII, pero al adosarles los edificios del creciente barrio del Mantelete quedan desfigurados sobre el 1.888.

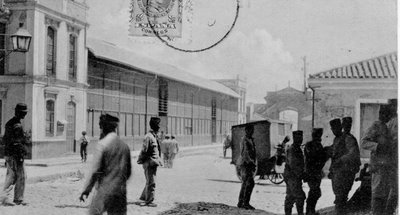

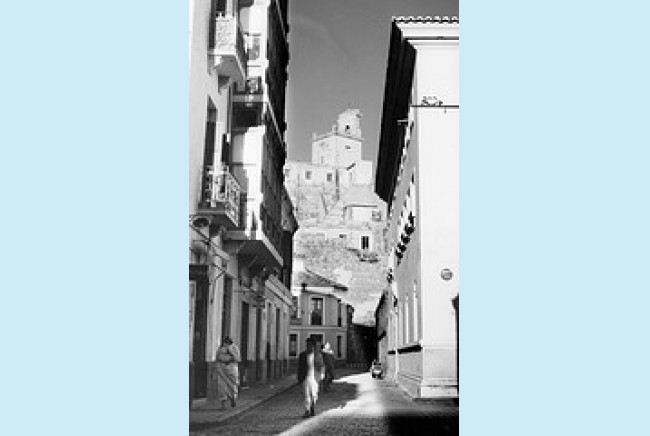

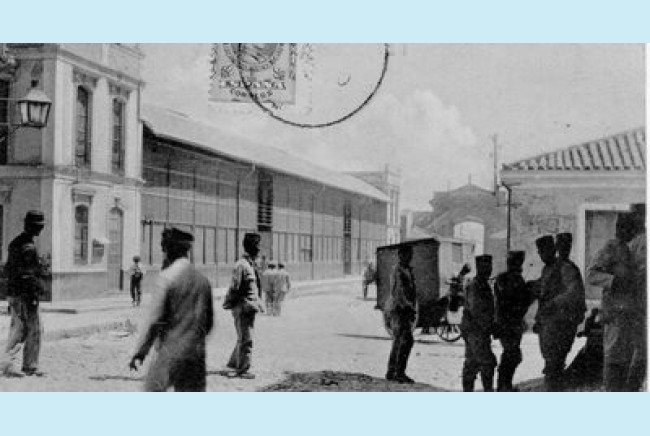

El Mantelete (4).-

Al pie de las murallas, el primer barrio que se construyó en extramuros fue el Mantelete, se puede uno hacer la idea de cómo estaba configurada la ciudad antigua y para qué servía el segundo Recinto, como avanzadilla del primero junto a la desembocadura del río de Oro que, por aquel entonces, fluía por esa zona. De aquí se puede observar el baluarte de San José Bajo (A) y los dientes de Sierra (F).

En lo que respecta a los ensanches que se proyectaron, para toda la primera mitad de este siglo, se caracteriza a nivel general por un abandono económico de la ciudad por parte del Estado Español, consecuencia de las grandes crisis que asolan al país durante estos años. Por tanto, se mantendrá la estructura urbana y defensiva de la ciudad, tal cual la dejamos al finalizar el siglo pasado.

Será en la segunda mitad del XIX, en concreto a partir de 1.840, cuando empiecen a modificarse algunos aspectos espaciales de la zona, por un lado el ensanche de las fortificaciones situadas en la ciudad y defensa exterior de los muros a través de fuertes aislados, sólo se llevaron a cabo una mínima parte de éstas, pero que afectan a la evolución histórica del espacio que nos ocupa. Entre ellas destacamos la construcción del Muro X, en 1.878, y las primeras manzanas del primer barrio extramuros con el contó la ciudad, desde 1.880 a 1.888 y el barrio Mantelete construido por el ingeniero militar Eligio Souza y Fernández de la Maza entre 1.880 y 1.891.

Por otro lado, los materiales acarreados por el río hacen variar la fisonomía geográfica de la Ciudadela. Así, en menos de un siglo, donde estaba el mar abierto aparece una playa denominada del Mantelete bajo las murallas del baluarte de San José. Estas crecidas y los frecuentes intentos enemigos de entrar a las murallas utilizando los espacios nuevos que las circundaban, así como el peligro de derrumbe de la Torre deSanta Bárbara como consecuencia de la plantación, por parte del enemigo, de cañas para la desviación intencionada del cauce del río, hará que los ingenieros militares tengan como objetivo prioritario el proyecto de nueva desembocadura del río del Oro.

Este proyecto será encargado, al ingeniero militar Francisco Arajol y de Solá, pero efectuado por el coronel de ingenieros Francisco Roldán y Vizcaíno, y consistirá en excavar el nuevo río entre el cerro de San Lorenzo y el del Tesorillo. En marzo de 1.872 finalizan estas modificaciones. Sin embargo, no tuvieron el éxito esperado, ya que desde estas fechas hasta la primera década del siglo XX se producen graves inundaciones en los huertos, anegándolos y produciendo incluso, pérdidas personales en la zona de las barracas del mantelete, teniendo que derribar, en varias ocasiones, parte del Muro X para el desagüe del estancamiento, de más de un metro, de las aguas acumuladas en el interior.

Otro aspecto a considerar a finales de este siglo es, el aumento significativo del número de barracas, que se situarán bajo las murallas de la plaza de Armas. Con la creación del nuevo barrio del Polígono en 1.888, se produce el desalojo de las barracas y su traslado a éste barrio. En el solar que queda, tras esta reubicación, se construyen las cuatro manzanas que hoy en día permanecen cerca de la muralla. Esta situación de prosperidad en la zona, harán que surjan nuevos establecimientos tanto privados como militares. Esta zona del Mantelete tendrá un papel fundamental en el desarrollo de los sucesos de la campaña de Margallo, en 1.893.

El ejército al no tener alojamiento, se instalará en cuarteles provisionales con barracones de madera en esta zona. Esto hizo que el barrio albergara los batallones de artillería, el depósito de ganado (que se ubicaría en el espacio que hoy ocupa la plaza de Yamín Benarroch) y los almacenes de paja y leña (emplazados en el espacio que ocupó en su día la estación de autobuses).

Ya en la última década del siglo XIX tuvo lugar el derrumbe de la luneta de Santa Isabel, por mandato de la Junta de Arbitrios (antiguo Ayuntamiento), en 1.896, y se edificó en el solar resultante un cuartel de la Guardia Civil para albergar una unidad de este nuevo cuerpo. Un año más tarde, se derribará el muro divisor del mantelete y en su lugar se establecerá un mercado, con estructura de hierro, creado para la venta de productos de primera necesidad y se conserva en la actualidad. Alrededor de éste y a espaldas de la casa cuartel de la Guardia Civil, se trasladará el mercadillo de San Jorge, donde la anarquía de los puestos, así como lo pintoresco de los productos en venta crearían un verdadero zoco.

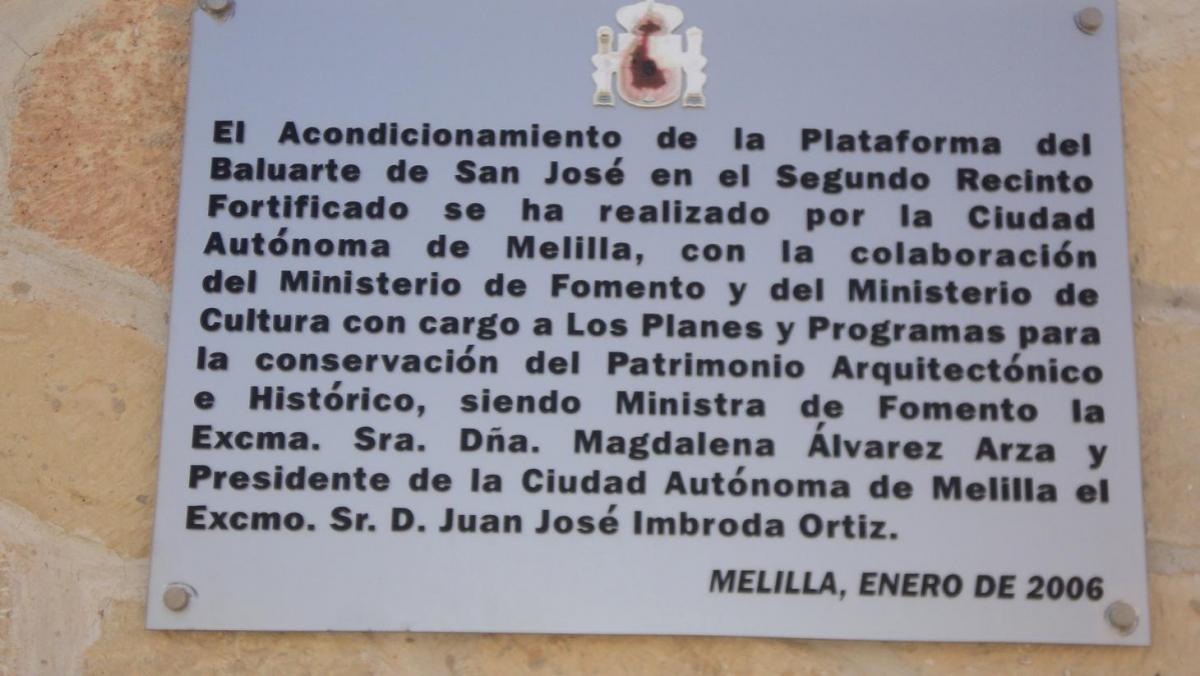

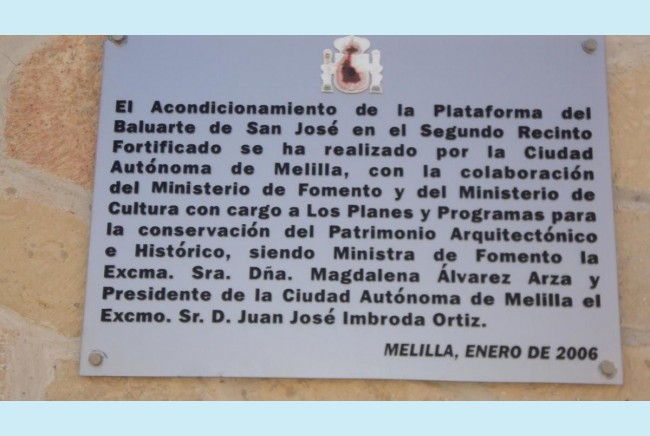

Las actuaciones de acondicionamiento en el 2.005 se realizan en el segundo recinto fortificado de Melilla y consisten en la integración urbanística de los vestigios arqueológicos aparecidos en la zona central de la Plaza de Armas a resguardo del Llares de Mantelete y su extensión hacia el baluarte de San José, mediante la urbanización completa del adarve y la plataforma.

En marzo de 2.011 se ha restaurado el túnel de Hornabeque y se da por zanjado el proyecto de recuperación del segundo recinto de Melilla la Vieja o Pueblo. Dentro del túnel se han escenificado dos ruedas, ubicadas en compartimentos semicirculares, para mostrar el mecanismo de elevación del puente, antes levadizo, por el que se accede a él. En la plaza de Armas, se ha ubicado un kiosco, tendrá un régimen de visitas con horario y acceso restringido a los vehículos particulares, de modo que no estará abierta al público en todo momento porque, según se ha determinado, “esto ya es un recinto que se debe visitar como si se tratase de un edificio monumental”.

http://www.youtube.com/profile?user=librerusadir#p/u/148/h_XkLHuES_0

Escrito por Francisco González Pomares el 06/01/2014 a las 21:50

¿ Te gusta ?